लोक की आत्मा और सिनेमैटिक चमक के बीच

शैलेन्द्र जोशी

उत्तराखंड के लोक संगीत को सिनेमैटिक अंदाज़ में प्रस्तुत करने का चलन हाल के वर्षों में बढ़ा है। यह बदलाव मुख्यतः डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, जैसे यू ट्यूब के माध्यम से हुआ है, जहाँ कलाकार पारंपरिक लोक गीतों को आधुनिक विज़ुअल्स और सिनेमैटोग्राफ़ी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस ट्रेंड की शुरुआत कुछ प्रमुख कलाकारों और समूहों से हुई है, जिन्होंने लोक संगीत को नए अंदाज़ में प्रस्तुत किया। आज के गायक पहले से कहीं अधिक प्रशिक्षित हैं। उन्होंने संगीत की शिक्षा ली है, रियाज़ के कठोर अनुशासन से गुज़रे हैं। तकनीकी दृष्टि से वे सम्पन्न हैं—रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, सिनेमैटोग्राफ़ी, हर स्तर पर निपुण। हर वीडियो में चमक है, हर सुर में सटीकता। फिर भी कुछ कमी-सी रह जाती है—वह जो कान से नहीं, दिल से सुनी जाती है।

कमी कहीं नहीं, वह केवल दृष्टि और आत्मा के बीच के अंतर में है। आज का गायक और संगीतकार अत्यंत शिक्षित, परिष्कृत और तकनीकी दृष्टि से सक्षम है; उनके हाथों में ध्वनि का विज्ञान है, उनकी दृष्टि में फ्रेम और प्रकाश की सूक्ष्मता, और उनके मस्तिष्क में हर सुर और लय की गणना। उन्होंने पश्चिम से परिपूर्णता सीखी, उन्होंने पश्चिम से सीखा है “परफेक्शन” का अर्थ, पर उत्तराखंड उन्हें याद दिलाता है कि संगीत केवल परफेक्ट नहीं, आत्मीय भी होना चाहिए। पर उत्तराखंड की घाटियाँ उन्हें स्मरण कराती हैं कि संगीत केवल तकनीक की सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की खुशबू भी होना चाहिए; केवल दिखाना नहीं, महसूस कराना चाहिए।

सिनेमैटिक संगीत की यात्रा पश्चिम से शुरू होकर धीरे-धीरे हमारे लोक के भीतर उतरती है; अमेरिका के एमटीवी और ब्रिटेन के बीबीसी ने 1980 के दशक में और ब्राजील ने बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संगीत को केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि देखने और अनुभव करने का माध्यम बनाया, 2007 में ब्राजील में “एस्टुडियो कोका-कोला” के माध्यम से लाइव संगीत को स्टूडियो आधारित रूप में प्रस्तुत किया गया। जिसकी सफलता ने 2008 में पाकिस्तान में कोक स्टूडियो के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, जहाँ नदीम ज़मान और रोहेल हयात ने पारंपरिक और आधुनिक संगीत का अनुपम मिश्रण पेश किया।

2011 में भारत ने इसे अपनाया और कोक स्टूडियो भारत ने लोक और आधुनिकता का संगम प्रस्तुत किया; इस वैश्विक परंपरा की खनक अब हिमालय की घाटियों तक पहुँच चुकी है, जहाँ उत्तराखंड के कलाकार सिनेमैटिक फ्रेम और आधुनिक तकनीक के साथ अपनी मिट्टी, लोक और स्वर की खुशबू को जीवंत करते हैं, और हर गाने में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन महसूस होता है। लोकगीत अब केवल सुनने की वस्तु नहीं रहे; वह अनुभव बन गया है। सिनेमैटिक प्रस्तुति ने हर फ्रेम में चमक भरी है, हर दृश्य में सौंदर्य संवार दिया है। पर इस तकनीकी परिपूर्णता के भीतर वह खुशबू कहाँ है—वह मिट्टी की, पहाड़ की, नदी और हवा की, जो लोक गीतों के हर स्वर में बसती थी? क्या यह अनुभव केवल आँखों को रिझा रहा है, या वह अव्यक्त स्पंदन अभी भी जीवित है, जो लोकगीतों में सदियों से बहता आया?

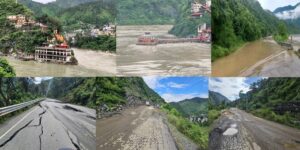

डिजिटल युग और यू ट्यूब ने संगीत को लोकतांत्रिक बनाया, पर इसके साथ एक नाटकीय बाजारवाद भी जुड़ गया। गाने अब आत्मा से कम, व्यूज़ और एल्गोरिदम से अधिक संचालित होते प्रतीत होते हैं। कहीं वह खुशबू खो गई है, जो कभी चरवाहे की बांसुरी में, किसी पहाड़ी स्त्री के स्वर में, या खेतों में बहती हवा में स्वाभाविक रूप से बसती थी। आज यह प्रवृत्ति उत्तराखंड तक पहुँच चुकी है। पहाड़ों की वादियों, खेतों, मंदिरों और गाँवों के दृश्य— अब संगीत का हिस्सा बन रहे हैं। कलाकार पारंपरिक लोकधुनों को आधुनिक कैमरा, साउंड मिक्सिंग और डिजिटल एडिटिंग की तकनीक से सजाकर नया रूप दे रहे हैं। पर असली सवाल यह है कि तकनीक होने के बावजूद क्या संगीत में आत्मा और लोक की खुशबू कितनी बची है ।

पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र कहता है—कला वह है जो पूर्णता में दीप्तिमान हो। लोक का दृष्टिकोण कहता है—कला वह है जो अपूर्ण होकर भी हृदय को छू ले। उत्तराखंड की घाटियों में वह संगीत अभी भी बहता है, नदी की तरह, हवा की तरह, माँ के स्वर की तरह, जिसे किसी मंच, कैमरे या तकनीक की आवश्यकता नहीं। यदि आधुनिक कलाकार अपनी तकनीक को इस आत्मा और खुशबू से जोड़ दें, तो हर फ्रेम आराधना बन सकता है, हर गीत लोक की पुनर्जन्मी आत्मा का द्योतक बन सकता है। लोक कभी मरता नहीं; वह केवल रूप बदलता है, पर अर्थ, अनुभव और संवेदना कभी नहीं खोता। और शायद यही क्षण है, जब संगीत न केवल सुनाई देगा, बल्कि महसूस किया जाएगा, आत्मा में उतर जाएगा, और लोक की खुशबू हर सुर के साथ जीवित हो उठेगी। कमी अब साधनों में नहीं, आत्मा में है।

आज के गायक, संगीतकार और वीडियो निर्माता अत्यंत प्रशिक्षित हैं; उनके हाथों में ध्वनि का विज्ञान है, उनकी दृष्टि में फ्रेम की बारीकी, और उनकी सोच में सिनेमा की दृष्टि। उन्होंने पश्चिम से परिपूर्णता सीखी, पर उत्तराखंड की मिट्टी उन्हें स्मरण कराती है कि संगीत केवल परिपूर्ण नहीं, जीवंत होना चाहिए; केवल सुनाई नहीं देना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। अब लोकगीत केवल सुनने की चीज़ नहीं रहे; वे देखे जाने वाले अनुभव बन गए हैं। सिनेमैटिक रूप में हर फ्रेम में रोशनी है, हर दृश्य में सुंदरता है — लेकिन इसी उजाले में एक प्रश्न गूंजता है: क्या यह संगीत आत्मा की पुकार है या व्यूज़ की गणना? लोक कभी समाप्त नहीं होता। वह रूप बदलता है, भाषा बदलता है, पर भाव नहीं खोता। और जब तकनीक और लोक की खुशबू साथ मिलती हैं, तो संगीत केवल सुना नहीं जाता — वह जीया जाता है, साँसों में बस जाता है, और आत्मा को छू लेता है। लोकगीत का उद्देश्य कभी प्रसिद्धि नहीं था; वह तो साझा स्मृति का स्वर था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। जब तकनीक उस स्मृति से मिलती है, तो कला पुनर्जन्म लेती है। संगीत को आधुनिकता से नहीं, अपनी जड़ों से नया अर्थ मिलता है।

लेखक युवा पत्रकार हैं