मेरी किताब इन दिनों

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

अर्चना बेंजवाल

कथा संग्रह ‘देवता का डांडा’ में किसी दूसरे कालखंड की अनुभूत परिस्थितियों को सामूहिक अनुभूति में बदलते हुए पूरी निष्ठा के साथ उन छवियों, चित्रों, परिस्थितियों को इन कहानियों में समय के साथ पिरोकर साकार किया है कथाकार, पत्रकार, लेखक, डोक्यूमेंट्री फ़िल्म निर्माता जयप्रकाश पंवार ‘जेपी’ जी ने।

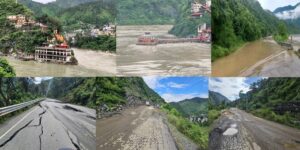

इस संग्रह में कुल 20 कहानियां संकलित हैं, जिनमें बीसवीं सदी के उत्तरार्ध का नागपुरी पहाड़ी समाज और उसकी ध्वनि, धड़कन, उसके मनोविज्ञान, उसके अंतर्विरोध, उसके समाजबोध का प्रकटीकरण हुआ है। कथाकार ने अपनी उम्र के विभिन्न पड़ावों पर अपने आसपास बिखरे किस्सों, घटनाओं, जीवनानुभवों को सशक्त अभिव्यक्ति देते हुए अपने मन मस्तिष्क पर बिखरी स्मृतियों को सजीव किया है। तमाम मुसीबतों के बावजूद जीवन को जी लेने और उसे संवारने, सुधारने, बदलने का भाव इनको पढ़ने की वजह देता है।

ये कहानियां कल्पनालोक में ही विचरण नहीं करती बल्कि भोगे हुए यथार्थ की तस्वीर भी प्रस्तुत करती हैं जहां सादगी, प्रेम, विरह, वात्सल्य की पवित्रता भी है तो दम्भ, अनैतिकता, अपमान और स्वार्थ के दंश भी हैं। भूमिका में लेखक कथाकार श्री मुकेश नौटियाल जी भी कहते हैं कि “इन कहानियों में दर्ज चरित्र, स्थान, घटनायें और विवरण सच के इर्द गिर्द बुने गए हैं।”

एक बार हिंदी कहानी के मूल्यांकन के उद्देश्य से आयोजित एक गोष्ठी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहानीकारों के लिए एक पांच सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिसका पांचवा सूत्र था कि – कहानी को लोक कथाओं और ‘फेबल्स’की सादगी की ओर मोड़ो , उनके विन्यास से सीखो और उसे आम आदमी के मन से जोड़ो। जेपी ने अपनी कहानियों में सादगी का यही सूत्र पकड़ा है। कहानियों में ज़ब स्थानीयता का रंग आता है तो कहानी मानो सजीव हो उठती है। कहानियों के पात्रों की अंचलिकता में राष्ट्रीय सवालों की भी गूँज दिखाई देती है।

विषयों की विविधता लिए हुए ये कहानियां पाठक के मन को संवेदित करती हैं। संग्रह की कहानी ‘कमली’ एक नव विवाहिता की कहानी है जिसकी शादी के तीन माह बाद ही फौजी पति बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो चुका है और वह विधवा सास के साथ एक अनिश्चित भविष्य की देहरी पर ख़डी है। ‘एक और पालसी’ व ‘जंगली’ कहानियां पालसियों के जीवन पर आधारित हैं। विषम पहाड़ी जीवन, एक पिता का अपनी संतान के लिए स्वप्न और समय कि क्रूरता का मार्मिक वर्णन करती है ये कहानियां। कहानियों में लोक समाज के सरोकारों से जुडी अंतरवस्तु प्रभावित करती है। ‘बिजली ‘ कहानी बताती है कि किस तरह तकनीक का आगमन एक पहाड़ी जीवन, समाज, गांव, रिश्तों, संस्कृति, परिवेश में सेंधमारी कर बदलाव ले आया है।’टोपी’ और ‘बडुली’इस संग्रह की प्रेम कथाएं हैं। टोपी में जातिगत श्रेष्ठता की भेंट चढ़ती प्रेम कहानी है तो बडुली लड़कपन के निश्छल वासना रहित मासूम प्रेम से सरोबार कहानी है जो अपनी परिणिति तक नहीं पहुँच पाती। कहानी ‘तमाचा’ पितृसत्ता और जातीय वर्चस्व को चुनौती देती स्वाभिमानी लड़की रचना की कथा है। अन्य कहानियां भी अपनी माटी पाणी में रची बसी कुछ प्रभावी और कुछ सामान्य कहानियां हैं।

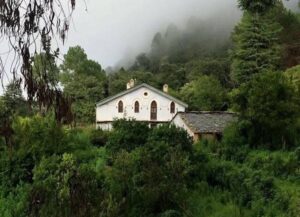

इस संग्रह के पात्र हमारे गाँवो की मिट्टी में ही बिखरे पड़े मिलते हैं। गैंणा सिंह, संग्रादु, बिरमी, लुंठ्या, सुप्पी, सौंकू, ग्वाणु, नंदुली, घुँघरा, ईश्वरी, किसनू जैसे पात्रों के नाम व परिचय संग्रह को ठेठ लोक से जोड़ने का आग्रह करते हैं। कहानियों का शिल्प साधारण होने के बावजूद इनमें जीवन राग की झलक शब्दचित्रों के जरिये पाठक के मस्तिष्क पर अंकित होती है। फेन उगलते झरने हों…. कल कल करती नदी हो….. फड़फड़ाकर उड़ते मोनाल हों……देवदार की घनी छाया में बनी पगडंडी हो….खर्क बुग्याल हो…. डांडा छानी की धार हो….भेड़ों का रेवड़ हो…..तिबारी हो….पंदेरे का पाणी हो….. पुनारगंगा की घाटी हो…नंदासैण के खेत हों…. ‘देवता का डांडा’ हो।

भाषा को लेकर लोक समाज का अपना एक विशिष्ट सर्जनात्मक संस्कार होता है। लोक की भाषा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न रूप धारण करती है। यूं ही नहीं लोग और लोक परस्पर जुड़े हुए हैं। लोक बदलता है, भाषा बदलती है और हम एक दूसरे के लोक में प्रवेश कर जाते हैं। कथाकार ने संग्रह को लोकभाषा के शब्दोंचित्रों से समृद्ध किया है। पहाड़ की आबोहवा शब्द बनकर जेपी की कहानियों में अभिव्यक्त हुए हैं। बरखा की तड़तड, बरसात की दणमण, बरखा की झुणमुण, गिड़ग्याट, डिमड्याट, कर्त बर्त, कड़कताल जैसे ध्वन्यात्मक शब्दों का माधुर्य अनेक स्थानों पर झलकता है।

जेपी की कहानियों में बहिष्कृत प्रवंचित समाज का कथालोक भी आया है जो अपने भीतर की तहों तक पाठक को ले जाने में सक्षम है। ‘कुदरत जल’ कहानी में गांव की स्कूल के हेड मास्टर ग्वाण्या को उसकी जाति के कारण स्कूल में भर्ती न करने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाते हैं। मास्टर जी बालक का नाम मांगीलाल रख लेते हैं यह कहते हुए कि तुम लोगों की दिनचर्या मांग कर ही चलती है।

पंडित गोपाल दत्त का बेटा गगन आज की पीढ़ी का युवा है जिसे अपने ही साथ पढ़ रही दलित लड़की रचना को पानी का गिलास देने में कोई आपत्ति नहीं पंडित जी जिस रचना को पानी पीते हुए गिलास झूठा करने पर थप्पड़ रसीद करते हैं। वही रचना जिसकी मां बिरमा को अपने अहसानो से लादकर उसका यौन शोषण करने की छूट पंडित को हासिल थी। आगे चलकर जब पता चला की रचना उसी का खून है तो इस बात का भांडा फूट जाने पर पंडित शर्मिंदगी के मारे आत्महत्या कर लेता है। पंडित का एक थप्पड़ उसी के जीवन पर भारी पड़ जाता है। ‘टोपी’ कहानी सामाजिक बिडंबना के उस अनचीन्हे पहलू को दिखाती है जिसमें अपमान का घूंट पीकर हाशिये का जीवन व्यतीत करने वाला समाज खुद के भीतर वर्चस्व के नए ‘किले ’निर्मित कर रहा है। लोहार और धुनार दोनों ही जातियां दलित हैं मगर उपजातियों की खाइयों में बंटी हैं।

इतिहास में मेरी थोड़ा बहुत रुचि होने के कारण ‘छमुना पातर’ (पृ 48-54) कहानी को मैंने बड़े चाव से पढ़ना शुरू किया लेकिन इस कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया। जिस ऐतिहासिक थीम के साथ यह कहानी शुरू होती है, कथा विन्यास उसके साथ न्याय नहीं कर पाता। कहानी की पृष्ठभूमि ऐसे समय की है जब भोट देश में राजा सोनपाल का शासन और हिमाचल से नेपाल तक फैले कत्यूरी वंश के राजा पृथ्वी पाल का शासन था। 700 से 1200 ईस्वी के कालखंड की कहानी में जब “क्या गुफ़्तगू हो रही”… “मज़ा आ गया”….. “कुछ नहीं यार”…. “हां हां यार”…. “दिल बल्लियां उछलने लगा”……इस तरह के शब्द / वाक्य विन्यस्त हों तो कोफ्त होने लगती है। इस कहानी को इसी थीम के भीतर रिकंस्ट्रक्ट करने का आग्रह मैं कहानीकार से करना चाहूँगी।

प्रसिद्ध कहानीकार एंटन चेखोव का एक सुप्रसिद्ध कथन है कि कहानी के पहले दृश्य में यदि दीवार पर कोई बंदूक टंगी हुई है तो कहानी के अंतिम दृश्य तक वह बंदूक अवश्य चल जानी चाहिए। इस कथन के जरिए चेखव कहानी में घटना, दृश्य या पात्र की सार्थकता या निरर्थकता की ओर संकेत करते हैं। चेखव के इस कथन का ‘विलोम’ भी उतना ही सही होना चाहिए कि यदि अंतिम दृश्य में बंदूक चल रही है तो उसे पहले दृश्य में प्रकट भी होना चाहिए। कहानी ‘रमेश चचा’ में बस यही संकट दिखता है। कहानी के लगभग अंतिम भाग में रमेश चचा नाम का पात्र अचानक से प्रकट होता है जिसके बारे में कथाकार पाठक को कोई भी पूर्वसंकेत नहीं देते।

भाषायी व शब्दों के चयन में असावधानी इस संग्रह का कमजोर पक्ष लगा मुझे। वर्तनी अशुद्धियां तो लगभग हर पेज पर हैं जो सुस्वादु भोजन में कंकड की तरह चुभकर पाठक/आस्वादक का मन तिक्त करती हैं। जयप्रकाश पंवार जी की रचनात्मक उड़ान उनकी सृजनात्मक यात्रा को को एक नई ऊंचाई प्रदान करे, इसके लिए शुभकामनायें।