उत्तराखंड में कृषि

महावीर सिंह जगवान

गणेशशंकर विद्यार्थी के शब्दों मे “पहाड़ी दृष्य की निर्जनतायुक्त विशालता शुष्क हृदय तक मे कविता का श्रोत बहा सकती है।

इस वैभव को देखकर मन सद्प्रेरणाऔं और उल्लास से जितनी उड़ान भरता है, पहाड़ी प्रदेश की दशा देखकर उसे उतने ही नीचे भी आना पड़ता है। मन अकुलाकर कह उठता है कि तुम इतने ऊँचे होते हुये भी इतने दीन क्यों? पहाड़ के वासियों की दूर दूर तक यही दशा है। घोर दरिद्रता ने उन्हें पीस रखा है। सब तरफ की पराधीनता ने पहाड़ वालों को पेट के बल रेंगने वाला बना दिया है। “यह जमीनी विश्लेषण आज भी कितना प्रासांगिक है। आजादी के बाद से और राज्य निर्माण के सत्रह वर्षों मे हिमालय की घाटियों और चोटियों की ढलान पर बसे छोटे छोटे सीढी नुमा खेतों और स्थानीय शिल्पकला की तिबारों से सजे झुरमुट से घरों का गाँव आज भी कौतूहल का विषय है, ऐसी कौन सी तकनीकी और नीति का निर्धारण की आधारशिला रखी जाय जो ये आबाद और सरसब्ज हो जायें। इसी विषय को लेकर कृषि उद्यान और वानिकी पर सम्भावनायें कारण और समाधान की प्रस्तुति।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदो मे तिरसठ फीसदी भूभाग आरक्षित वनो से आछादित है सैंतीस फीसदी भू भाग पर विकास की गंगा के साथ गाँव खेत खलिहान हैं। आज से दशकों पहले यहाँ खेती की जमीन के आधार पर सम्मपन्नता का पैमाना तय होता था। राष्ट्रीय परिदृष्य मे उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों मे सबसे छोटे कृषि जोत के कृषक हैं और इनकी कृषि भूमि छितरी हुई है। एक मोटे आँकड़े के तौर पर प्रति 100 किसानों में मात्र दस फीसदी किसान हैं जिनके पास दस नाली के आसपास या इससे अधिक कृषि भूमि है, बीस फीसदी किसान औसतन पचास नाली कृषि भूमि के स्वामी हैं, पैंतीस फीसदी किसान बीस नाली कृषि जमीन के भू स्वामी हैं, पच्चीस फीसदी दो से पाँच नाली कृषि भूमि के स्वामी हैं और बचे दस फीसदी भूमिहीन लोग। स्पष्ट है भूमि की असमानता कृषि उद्यान और वानिकी के नये प्रयोगों के लिये बड़ी चुनौती है। यदि सरकार और जिम्मेदार तंत्र प्रत्येक किसान के उत्कर्ष को मध्यनजर रखते हुये विगत कई दशकों से योजनाऔं का क्रियान्वयन कर रहा है तो इसका लाभ कैसें मिल रहा होगा यह तो सभी के सम्मुख है। उ0प्र0 के समय बार बार एक सवाल उठता था लखनऊ के लखनय्या नेता और ब्यूरोक्रेट्स हिमालयी भू भाग के अनुशार जमीनी विकास की योजना नही बना पा रहे हैं, स्पष्ट था मैदान और हिमालय की योजनाऔं मे जमीन आसमाँ का फर्क था। पीड़ा और सवाल तब और अधिक बड़े हो गये जब हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड बना। यहाँ के भाग्य विधाता एक काम तो कर ही सकते थे सम्पूर्ण हिमालयी कृषि भूमि का सक्रिय और निष्क्रिय डाटा बैंक ताकि नवीनतम योजनाऔं के जमीनी अवतरण और सफलता के लक्ष्य का बारीकी से अध्धयन कर बढा जा सकता था। लेकिन सत्ता पर काबिज होने की हुड़दंग ने मजबूत शुरूआत पर ही पानी फेर दिया। प्रत्येक नये राज्य के सृजन मे सबसे महत्वपूर्ण विन्दु है राज्य की भौगोलिक और अवसरों की उपलब्धता के अनुसार राज्य के शसक्त दूरदर्शी संविधान का निर्माण। राज्य वासियों को आश्चर्य होगा जैसे भारत का संविधान समस्त विश्व के संविधानों का निष्कर्ष है वैसे ही उत्तराखण्ड का संविधान सभी राज्यों से जुटाई गई जानकारियों और बड़े भाई यूपी के अनुसार ही बनाया गया है। यहाँ यह संदर्भ इसलिये भी अपरिहार्य था क्योंकि हर एक विभाग की नीतियाँ राज्य के संविधान का ही परिणाम है। यहाँ नौ पहाड़ी जनपद इन योजनाऔं से पिछड़ गई जबकि बड़ी जोत की मैदानी खेती नये राज्य के अवसरों का भरपूर फायदा ले रही है। उदाहरण के लिये एक छोटा सा विन्दु लेते राज्य सरकार ने कृषि यन्त्रों मे भारी सब्सिडी का ऐलान किया जिसमे कुदाल से लेकर बड़े ट्रेक्टर तक सामिल थे इसके उपयोग प्रतिशत को देखें तो बीस फीसदी ही हिमालयी नौ जनपदों को लाभ हुआ जबकि अस्सी फीसदी मैदानी जनपदों को हुआ इसके वावजूद मैदानी कृषकों की अतिरिक्त मांग की वजह से अतिरिक्त बजट का आवंटन करना पड़ा, यहाँ यह विन्दु महत्वपूर्ण नही कि मैदानी जनपदो को अधिक क्यों मिल रहा है हमारा मानना है किसानों को और अधिक लाभ मिलना चाहिये। सवाल यह है हिमालयी सीमान्त कृषक सरकार की योजनाऔं का लाभ क्यों नही ले पा रहा है इसकी पड़ताल क्यों नही हो रही हैऔर कुछ लोग कमरतोड़ मेहनत करने के वावजूद सरकार एवं सम्बन्धित विभाग की योजनाऔं से वंचित क्यों हैं। छोटी जोत की कृषि भूमि मे फसल चयन से लाभ के विकल्प ढूँढने होंगे।

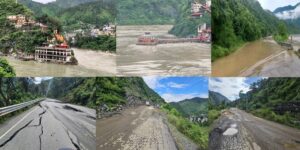

गहनता से अध्ययन कर स्पष्ट होता है कृषि उद्यानिकी योजनाऔं और वानिकी योजनाऔं के लिये सरकारों के पास पर्याप्त भूमि वाला कृषक नही हैं इसके वावजूद सरकार कागजों मे निरन्तर बाग बगीचे के साथ मोटे अनाज और दाल तिलहन की फसलों का दावा करती है साथ ही पर्याप्त पशुधन और उसके चारे की उपलब्धता की बात करती है। जबकि जमीनी सच्चाइयाँ यह है उपलब्ध कृषि जमीनों का चालीस फीसदी बंजर और खेती योग्य बीस फीसदी भूमि आपदा और भूस्खलन की वजह से बह चुकी है जबकि शेष चालीस फीसदी जमीने जंगली जानवरों से भारी नुकसान एवं मौसम परिवर्तन की चपेट मे आकर नुकसान का सौदा बना हुआ है। बड़ा सवाल है क्या संभावनायें बची हैं। गहनता से हिमालयी राज्यों का अध्ययन कर कुछ निष्कर्ष निकलता है। उत्तराखण्ड मे खेती के लिये कृषि भूमि बढाने की सरकार पहल करे या वन पंचायत, ग्राम पंचायत और रिजर्व फारेस्ट, राज्य सरकार की भूमि का एक छोटा अंश किसानो की खेती के लिये दिया जाय ताकि चकबन्दी जैसी महत्वाँकाक्षी योजना को आधार मिल सके। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिये तकनीकी एवं मानवीय सुरक्षा की ब्यवस्था विकसित हो। खेती के लिये फसलो का सुनियोजित चयन हो। वनो से सटे कृषि भूमि पर सामुहिक रूप से इमारती वृक्ष की खेती हो ताकि जंगलो पर दबाव घटे और निश्चित समय बाद भू स्वामी अपने ईमारती लकड़ी को उचित मूल्य पर बेच सके। छोटे छोटे सघन उद्यानिकी के इस्राइल तकनीकी के एक प्रकृति के बगीचों का निर्माण होना चाहिये जिसमे अधिक से अधिक किसान सहभागी हों। दाल और तिलहन की खेती को अधिक बढावा मिलना चाहिये। राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय बाजारों के बजाय स्थानीय और स्व उपयोग के उत्पादों पर अधिक ध्यान देना चाहिये यदि यहाँ पूर्ति हो तब बाहर। सरल कृषि से आधुनिक और जटिल कृषि की ओर बढना चाहिये। कृषि को उद्योग का दर्जा देकर रोजगार और अवसरों का बड़ा केन्द्र बनाने की ओर बढना होगा।उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद यहाँ नये नये प्रयोग हुये इन परियोजनाऔं पर अरबों रूपये पानी की तरह बहाया गया। जैसे लेमनग्रास, जिरेनियम, जेट्रोफा आदि आदि इन उत्पादों के लिये हजारों नाली जमीन होने पर ही हजारों रूपये का लाभ लिया जा सकता है जितने भी संगन्ध खेती है उसके प्रसंस्करण के उपरान्त लाभ नगण्य है और सरकार के साथ किसान भी भ्रम मे ही है। नर्सरियों का बड़ा बाजार है। मत्स्य , कुकुट, भेड़ बकरी के साथ, डेयरी उद्योग के साथ चारा उत्पादन की भी प्रबल संभावनायें हैं। जरूरत है शुरूआत मे शसक्त नीव की कागजों से जमीन मे उतरने की। टैम्प्रैट, सबट्राॅपिकल के साथ ट्राॅपिकल क्षेत्रो मे अलग अलग दीर्घकालिक माइक्रो प्रोजेक्ट बनाकर उनके कृषिकरण उत्पादन और विपणन की शसक्त श्रृँखलाऔं का कौशलता पूर्वक माॅनिटरिंग कर एक नई शुरूआत करना। वर्तमान मे कुछ युवाऔं और जागरूक किसानों ने खेती मे नई शुरूआत की है इसे सही दिशा और दीर्घकालिक नियोजन की जरूरत है। सरकारों को पाँचशसक्त प्लेटफार्म विकसित करने चाहिये प्लेटफार्म विकसित करने चाहिये।

1-सरकार और एक्सपर्ट कमेटी जिस निष्कर्ष पर पहुँचे उसका माॅडल रूप मे प्रदर्शन एवं प्रसार के अधिकाधिक केन्द्र। इन केन्द्रो मे उत्पाद को करेन्सी मे कनर्वट करने की क्षमता।

2- कृषि उद्यानिकी , वानिकी के समाजिक हिस्से को लेकर जड़ी बूटी का सिंगल विण्डो सिस्टम विकसित करना चाहिये ।

3-सरकार और किसान के मध्य बेहतर सूचना तंत्र जानकारी के साथ सुरक्षा बीमा एवं तकनीकी के साथ सलाह और सुविधा सहायक केन्द्र। बीमा के सरल और लाभकारी छोटे माॅड्यूल ताकि कवर क्षेत्र बढे।

4-कृषि उत्पादों के उत्पादन के आधार पर समर्थन मूल्य, विभागीय और काश्त कार के मध्य जबाबदेह सम्बन्ध।

5-उच्च गुणवत्ता वाले बीज, पौध, जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों के स्थानीय विकल्प सुदृढ करना।

लेख़क सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं