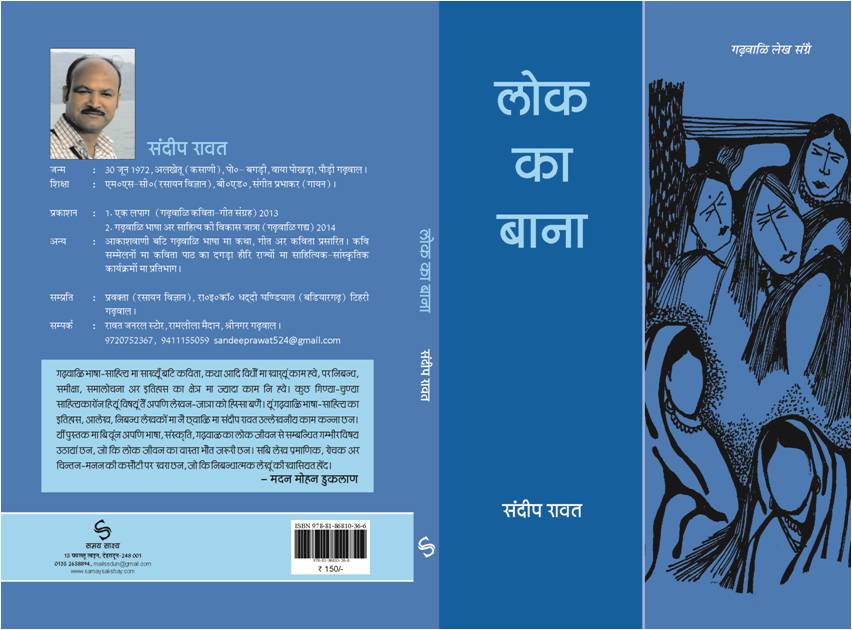

लोक का बाना

डाॅ. प्रीतम अपछ्यांण

गढ़वाली भाषा के स्थापित साहित्यकार व इतिहासकार संदीप रावत की पुस्तक ‘लोक का बाना’ का अध्ययन करने के बाद हमारे लोक के विविध पक्ष खुलते हैं।

एक के बाद एक करके कई बिम्ब उभरते हैं और गढ़वाल के लोक जीवन को मूर्तिमान कर देते हैं। पुस्तक के पहले खंड में लोक भाषा के तौर पर ‘गढ़वाली’ के विभिन्न पक्षों पर प्रकाष डाला गया है। गढ़वाली भाषा के इतिहास, मुद्रण, संवैधानिक मान्यता, षिक्षा का माध्यम आदि पक्षों पर लेखक ने गवेषणापूर्वक लिखा है। इस भाषा की संरचना, हिन्दी की अन्य बोलियों व अपभ्रंष के विभिन्न प्रकारों के प्रभावों का वर्णन करके लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह भाषा हिन्दी के बजाय संस्कृत से अधिक प्रभावित है और इसके विकास में हिन्दी सहित कई प्रकार के अपभ्रंषों का प्रभाव स्पष्ट है। हिन्दी के साथ ही उसकी एक उपभाषा मैथिली को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है तो संरचनात्मक अन्तर रखने वाली गढ़वाली भाषा को संवैधानिक मान्यता का संपूर्ण आधार उपलब्ध है। लोक की इस भाषा की रक्षा के लिए लेखक ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। प्राथमिक षिक्षा का माध्यम और दिवंगत लेखकों की जयन्ती मनाने का चलन पैदा करना इस भाषा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने व आम जनता के बीच ‘भाषा’ का स्तर बनाने के लिए जरूरी हैं। गढ़वाली भाषा की ऐतिहासिक धरोहरों के समाप्त होते जाने की चिन्ता जताकर लेखक ने समाज को चेताया है कि यदि विभिन्न ताम्रपत्र, राजाज्ञाएं, षिलालेख व पुरातात्विक सामग्री की रक्षा नहीं की गई तो गढ़वाली भाषा के ऐतिहासिक प्रमाण समाप्त हो जाएंगे। ये धरोहरें साबित करती हैं कि गढ़वाली का विकास राजभाषा के स्तर तक हो चुका था और इसमें राजाज्ञाएं व कानूनी विज्ञप्तियांे की सामथ्र्य भी मौजूद रही है। पुस्तक के दूसरे खंड में लोकजीवन की विविध झांकियां उपलब्ध हैं। लोक के विष्वासों, रीति-रिवाजों, तीज-त्योहारों, बदरीनाथ यात्रा, वाद्यों, अनाजों, पहेलियों, मुहावरों व गीतों पर लिखते हुए एक ओर लेखक लोक की झांकियों को शब्द देते हैं तो दूसरी ओर इनके संकटों से भी सचेत करते हैं। अपने त्योहारों में व लोकजीवन में सक्रिय रूप से शामिल होने के अलावा अपनी पहचान को बचाने का दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए लेखक की चिन्ता है कि हमारे बार-त्योहार सिर्फ किताबों व सीडी में ही न रह जाएं। शादी-ब्याह के रिवाजों में यदि हम दूर से ही देखते रहे और शामिल न हुए तो ये रिवाज यादों में ही रह जाएंगे। लोक साहित्य व पहेली-मुहावरों के प्रयोग का कम होते जाना भी खतरे का संकेत है। लेखक मानता है कि ये हमारे लोक के जीवित दस्तावेज हैं इसलिए इनका प्रयोग ही इनकी रक्षा कर सकता है। पुस्तक की भूमिका में प्रख्यात विद्वान श्री मोहनलाल बाबुलकर जी सत्य लिखते हैं कि ‘‘लोक का बाना हमारि भाषा अर संस्कृति को दर्पण छ’’। पुस्तक की भाषा को लेकर लेखक सचेत है और अधिकतर उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सम्पूर्ण गढ़वाल में आसानी से समझे जा सकते हैं। इस दर्पण में गढ़वाल अपना अक्ष देख सकता है।

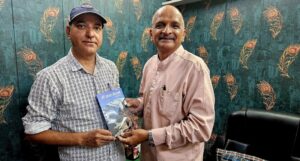

पुस्तक: लोक का बाना

लेखक: संदीप रावत

प्रकाषक व मुद्रक: समय साक्ष्य, देहरादून

मूल्य: 150

समीक्षक: डाॅ. प्रीतम अपछ्यांण